[Lago de Atitlán] Am Lago de Atitlán ist man tief im Land der Maya. Nach den Besuchen antiker Maya-Stätten im Tiefland wirkt das Hochland Guatemalas sehr viel stärker durch seine vulkanische Landschaft und die vielen kleinen Siedlungen, in denen die heutigen Maya leben. Es ist ein gewisser Trost, dass die Maya-Kultur über 500 Jahre Verfolgung und Unterdrückung überdauert hat und auch die massiven Repressionen in den 30 Jahren des Bürgerkriegs in Guatemala mit einer Vielzahl von Massakern gezielt gegen die indigene Bevölkerungsmehrheit nicht darin mündete, dass die alte Kultur verloren ging. Tief verwurzelte Kultur ist etwas, was man auch über mehrere Generationen der Unterdrückung offenbar nicht auslöschen kann. Damit ist Kultur immer auch etwas sehr Politisches.

Wir haben uns hier für einige Wochen in San Pedro La Laguna niedergelassen. Der Ort ist nicht ganz so touristisch wie das gegenüberliegende San Marcos, aber weist immer noch mehr Touristen auf als das benachbarte Santiago Atitlán. Nach einigen Wochen der Beobachtung und des (rudimentären) Austauschs mit Menschen vor Ort lassen sich ein paar Erkenntnisse festhalten, die viel über das heutige Guatemala aussagen:

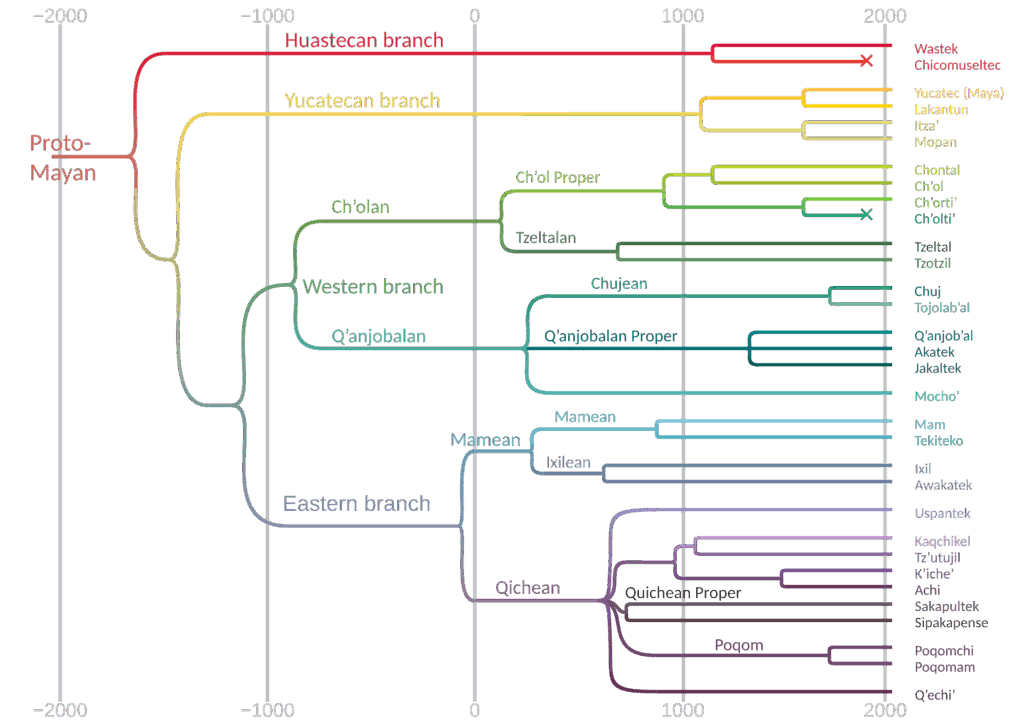

1.) Die Maya-Sprachen haben in ihrer Vielfalt überlebt und werden trotz massiver Behinderungen im Schulsystem (bis heute gibt es nur einige kleine Verbesserungen in der Vermittlung der Maya-Sprachen in der Schule) in den Familien weiterhin gesprochen. In Guatemala sind 22 verschiedene Maya-Sprachen explizit anerkannt, diese Sprachenvielfalt manifestiert sich im kleinräumlichen Rahmen. Die Sprachen unterscheiden sich schon zwischen benachbarten Orten wie San Pedro und Santiago Atitlán, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. Spanisch bleibt die dominante Sprache, viele Ältere sprechen jedoch kein Spanisch und die mittlere Generation begreift Spanisch als Zweitsprache.

2.) Diese lokale Ausdifferenzierung einer indigenen Kultur findet auch im textilen Bereich statt. Die traditionelle Kleidung (jedenfalls der Frauen) wird wie selbstverständlich überall getragen und ist mit allen möglichen, ganz realen Codes (Farben/ Zeichen) verknüpft, so dass Eingeweihte genau sagen können, zu welchem Dorf bzw. welcher Gruppe die Frau gehört. Die typische Tracht besteht in einem Wickelrock („corte“) aus einer doppelt gelegten, meterlangen gemusterten Stoffbahn, die nicht zugeschnitten ist, sowie einer etwas eckig wirkenden Bluse („huipile“) in abgestimmten, leuchtenden Farben, oft bestickt. Ein farbiges und mit Symbolen geschmücktes Band wird als Gürtel um den Wickelrock gebunden („faja“). Dazu gehört auch ein farbiges Tuch, das um die Schultern oder auf dem Kopf getragen wird. Im Unterschied zu Bolivien trägt hier auch ein Großteil der jungen Mädchen von klein auf die traditionelle Tracht, jedenfalls zu festlichen Anlässen.

3.) Eine Besonderheit, die aber unsere bisherigen Beobachtungen in ganz Lateinamerika bestätigt, ist die Verschmelzung von naturnahen Religionen und dem Katholizismus. Dieser „Synkretismus“ offenbart eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Am Atitlán-See, an dem es neben dem sichtbare aktiven Katholizismus auch größere protestantische Gemeinden gibt, konnten wir in Santiago Atitlán einen mächtigen Hausgott besuchen, der jährlich seine „Unterkunft“ wechselt und tagsüber von einem Schamanen und einigen Helfern betreut wird. Diesem (Zigaretten rauchenden und Alkohol trinkenden) Gott „Maximón“ wird mit Besuchen, Gebeten und Spenden gehuldigt, der steht u.a. für die Fruchtbarkeit, den Jahreszeitenwechsel in der Landwirtschaft, den Tod und die Wiedergeburt. In der Karwoche wird er in die örtliche Kirche getragen (Verbindung mit Christi Himmelfahrt) und ihm wird dort öffentlich gehuldigt. Neben diesem Gott, der weit über Atitlán hinaus bekannt ist und geehrt wird, haben sich eine Vielzahl von Traditionen erhalten, die alle eine enge Verbindung zur Natur und den Ahnen aufweisen (der See mit dem lebensspendenden Wasser wird als „Abuela“/ Großmutter gesehen; die Berge als Manifestationen von Mutter Erde usw.). Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich ausgerechnet hier zwischen den exponierten Vulkanen und am Ufer des weitläufigen Sees alle möglichen spirituellen, erdverbundenen und Yoga-praktizierenden Aussteiger*innen sammeln und nach tieferen Antworten auf elementare Lebensfragen suchen (das gilt insbesondere für San Marcos).

4.) Eine weitere Besonderheit sind die „leyes maya“, d.h. die eigenen Regeln, nach denen die Maya-Gemeinden hier leben. Es handelt sich um ein anerkanntes Gewohnheitsrecht, das auf Sitten und mündlicher Überlieferung basiert und das gemeinschaftliche Leben der Maya-Siedlungen regelt. Die Regeln zielen auf Gleichgewicht, Harmonie (auch mit der Natur) und das Gemeinwohl und sind weniger auf subjektive Rechte ausgerichtet wie etwa unsere westlichen, liberal geprägten Rechtssysteme. Organisiert sind die lokalen Gemeinschaften über Bruderschaften („Cofradías“), in denen die wichtigen Familien des Dorfes und Dorfältesten vertreten sind und die eng mit der Kirche und den religiösen Festen verbunden sind. Kommt es zu einem Verstoß gegen die Maya-Gesetze, dann legen die Dorfältesten in Abstimmung mit den Bruderschaften die Strafe fest, die – so die Information in Santiago Atitlán – oftmals in Peitschenhieben besteht. Kommt es zu einer Wiederholung, wird der Übeltäter wohl aus der Dorf-Gemeinschaft verstoßen.

5.) Schließlich lassen sich am Lago de Atitlán die Spuren des Bürgerkriegs in Guatemala verfolgen. Insbesondere der Teil des Bürgerkriegs, der sich direkt und unmittelbar gegen die indigene Bevölkerung und ihre (wenigen) nicht-indigenen Helfer*innen richtete. Alleine in Santiago Atitlán kann man beispielhaft Gedenkstätten der Gemeinde besuchen, die für den – bis heute nicht aufgearbeiteten – Terror in den 80er- und 90-er Jahren stehen. Am Parque de la Paz findet sich der Gedenkort für ein Massaker, das am 2. Dezember 1990 vom örtlichen Militär verübt wurde: Dort stationierte Soldaten schossen ohne Anlass auf unbewaffnete Demonstrant*innen und töteten dabei 13 Menschen, das jüngste Opfer war Nicolás Ajtujal Sosof mit 5 Jahren. Diese Morde führten zu einem nationalen und internationalen Aufschrei und das Militär zog sich vollständig aus der Region zurück. Damit erreichte die Region um den Atitlán-See einige Jahre vor dem offiziellen Ende des Bürgerkriegs eine Art vorgezogenen Frieden mit weniger Repression. Der andere Gedenkort ist in der örtlichen Kirche, wo mit erkennbarer Hochachtung des 1981 ermordeten, aus Oklahoma stammenden Geistlichen Stanley Rother gedacht wird, der seit 1968 in der Maya-Gemeinde als Priester gearbeitet, die lokale Sprache Tzʼutujil erlernt und sich der Interessen der unter Armut, Hunger und medizinischer Unterversorgung leidenden Dorfbewohner angenommen hatte. Trotz Warnungen und Hinweisen, dass er auf der Todesliste der sog. „Todesschwadrone“ in Guatemala stand, blieb er vor Ort. Er bezahlte sein Engagement für die Maya-Siedlung und Menschen mit dem Leben: er wurde nachts im Gemeindehaus direkt neben der Kirche mit zwei Kopfschüssen getötet. Sein Schicksal war leider kein Einzelfall: allein im Jahr seines Todes 1981 wurden 10 Priester ermordet. Noch nach offiziellem Kriegsende 1998 wurde der Bischof Juan Gerardi ermordet, kurz nachdem er einen umfangreichen Bericht über von ihm dokumentierte Gräueltaten während des Bürgerkrieges veröffentlicht hatte. Er benannte in seinem Bericht über 50.000 Verbrechen und soweit bekannt Täter; der Bericht konnte nachweisen, dass über 90% der Verbrechen auf das Militär zurückgingen und sich vorwiegend gegen die indigene Bevölkerung (ganz überwiegend Maya) gerichtet hatten. Bis heute wird die im Friedensvertrag von 1996 vereinbarte Straffreiheit für das Militär als Schlag in das Gesicht der Opfer gesehen.