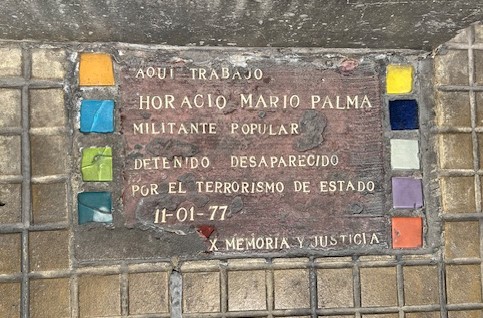

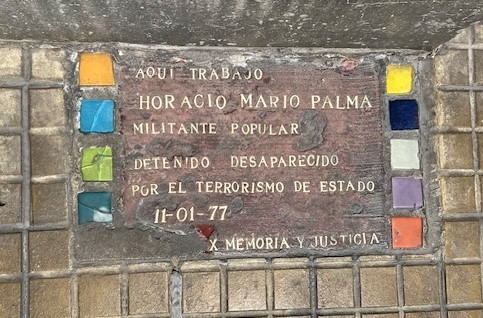

[Buenos Aires] Wenn man mit offenen Augen durch Buenos Aires läuft, dann stößt man unweigerlich – ähnlich wie bei den „Stolpersteinen“ für jüdische Opfer in Deutschland – auf die Gedenksteine für die Opfer der Militärdiktatur von 1976 – 1983.

Die Militärjunta putschte sich 1976 an die Macht, als erster Junta-Chef übernahm Jorge Rafael Videl die Macht und führte einen brutalen Krieg gegen die eigene Bevölkerung bzw. gegen alles was links, kritisch oder im Weg war. Dieser „schmutzige Krieg“ kostete über 30.000 Menschen das Leben (darunter über 100 Deutschen) und war durch geheime Folterstätten, Entführungen, Zwangsadoptionen und Todesschwadrone gekennzeichnet. Bis heute sind die Verschwundenen („Los desaparecidos“) eine offen Wunde in Argentinien.

Wer die WM 2022 in Katar kritisch sah, sollte sich die WM 1978 in Argentinien anschauen: Die Militärakademie ESMA, das zu eine der zentralen Folterzentren der Diktatur ausgebaut worden war, lag um die Ecke des Riverplate-Stadions, wo u.a. das Endspiel der WM stattfand. Während Fußballnationen wie Schweden, Niederlande und Frankreich einen Boykott der WM forderten, lehnten sowohl der DFB als auch die Bundesregierung (trotz deutscher Opfer und Entführter) einen Boykott und explizite Kritik ab. Im Gegenteil: Deutschland fiel durch den Besuch des ehemaligen Fliegeroffiziers und nationalsozialistischen Propagandisten Hans-Ulrich Rudel bei der deutschen Nationalmannschaft im Trainingsquartier negativ auf. Von den Spielern war damals so viel wie heute zu erwarten: Berti Vogts ging mit dem Satz in die Geschichte ein: „Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen.“ Manfred Kaltz vom Hamburger SV sagte laut Medienberichten: „Ich fahr da hin, um Fußball zu spielen, nichts sonst. Belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Ich habe andere Probleme“ [Quelle].

Die argentinische Militärdiktatur kann sowohl in Kontinuität einer langen gewaltvollen Erfahrung und antidemokratischer Traditionen gesehen werden, da Argentinien fast das gesamte 19. Jahrhundert durch Kriege und Bürgerkriege führte und Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz offiziell Wahlfälschung (später auch als „Década Infame“ bezeichnet) zur Sicherung der Vorherrschaft von Eliten praktiziert wurde. Die Diktatur kann aber auch im Kontext einer breiten Delegitimierung demokratischer (in der Regel linker) Regierungen gesehen werden, die in der Regel mit aktiver Unterstützung der USA durch Militärdiktaturen abgelöst wurden. Einer tabellarischen Übersicht für das 20. Jahrhundert kann man entnehmen, dass von den südamerikanischen Ländern lediglich Guyana keine Militärdiktatur aufzuweisen hat, dafür Argentinien gleich drei.

In unserer heutigen Zeit, in der die USA mit Trump ihr Interesse an Süd- und Mittelamerika wieder aggressiv mit Gebietsansprüchen und roher US-Interessenpolitik bekundet, macht die Erinnerung an die „Operation Condor“ Sinn, die aus einer autoritär rechten Ideologie heraus länderübergreifend „Maßnahmen“ gegen linke Oppositionelle koordinierte. Sechs südamerikanische Geheimdienste (u.a. Argentinien und Chile) waren gemeinsam mit den USA (und Frankreich) daran beteiligt.

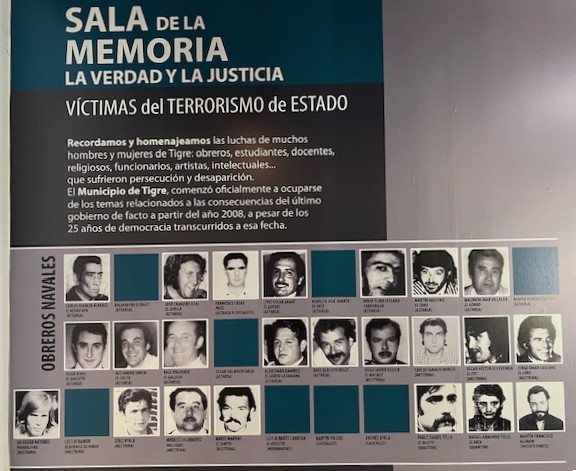

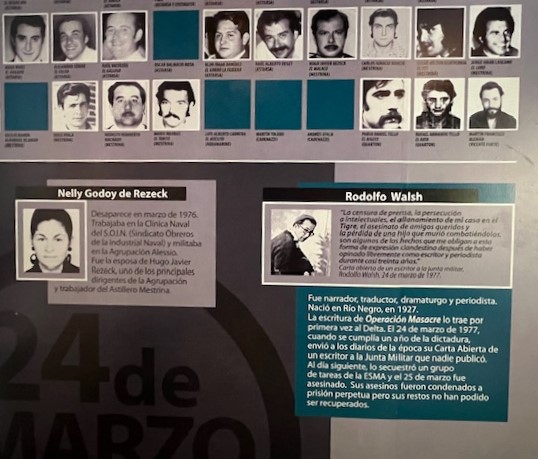

Immerhin hat sich der argentinische Staat und die argentinische Gesellschaft – anders als etwa Chile – relativ schnell der Aufarbeitung des staatlichen Terrorregimes gewidmet. Die Aufarbeitung erfolgte sowohl strafrechtlich als auch kulturell, indem Erinnerungszentren („Museos de la Memoria„) eingerichtet und die o.g. öffentliche Gedenkplaketten in Buenos Aires ab den frühen 90er-Jahren verlegt wurden. In kleinen regionalen Museen – wie etwa im „Museo de la Reconquista“ (es geht um die Rückeroberung von Buenos Aires im Jahre 1806, das von den Briten für ein paar Tage besetzt worden war) in Tigre nahe Buenos Aires – finden sich gesonderten Räumen Gedenkecken an die (lokalen) Opfern der Militärdiktatur. Man steht etwas unschlüssig vor diesen Ecken und weiß nicht, ob man die Tatsache würdigen soll, dass so unerwartet lokales Gedenken stattfindet oder ob man es eher kritisch sehen soll, dass ohne jeden Themenbezug ein hinterer Raum mit ein paar Tafeln des Gedenkens ausgeschmückt wird. Am Ende zählt aber die Erinnerung und das Wachhalten des Gedenkens.

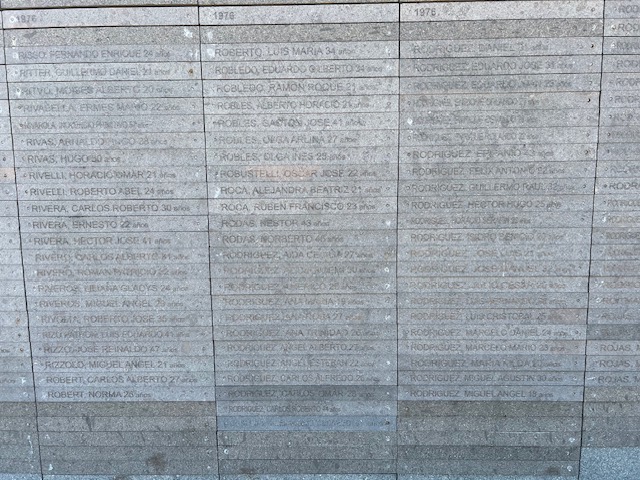

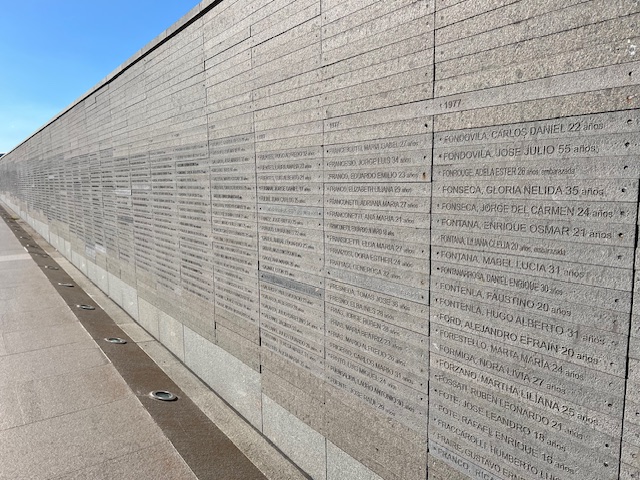

Ähnlich ambivalent ist der Besuch des „Parque de la Memoria„, der – vom Zentrum aus gesehen – weit außerhalb im nördlichen Teil von Buenos Aires liegt. Man kommt da nur sehr umständlich mit Bus hin und die Anlage liegt in der prallen Sonne, Schatten sucht man vergebens. Wenn man die Lage aber mal außen vor lässt, dann hat die Stadt hier eine nachvollziehbare Form des Gedenkens am Ufer des Rio de la Plata gefunden. Die Opfer verbindet mit diesem Fluss teilweise ihr Tod, da viele in der berüchtigten (in der Nähe befindlichen) ESMA-Akademie gefoltert und dann betäubt wurden und anschließend aus Flugzeugen bzw. Hubschraubern in den Flußss geworfen wurden und „verschwanden“. Soweit bekannt, finden sich die Namen der Opfer in der Gedenkstätte, die überwiegende Mehrzahl ist jung, viele Frauen sind darunter, immer wieder Schwangere.

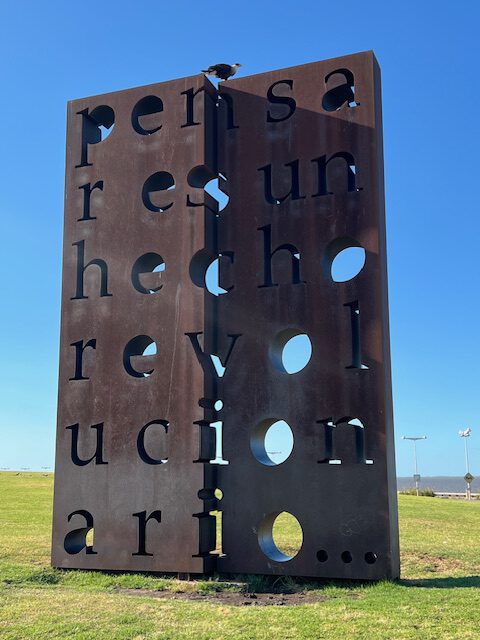

Auf dem Gelände sind verschiedene Installationen von Künstler*innen, die ihre Beziehung zur Diktatur (oftmals der Verlust von Familienangehörigen) künstlerisch verarbeitet haben. Hier ist eine Auswahl der Werke von Norberto Gómez, Nicolas Guagnini, Marie Orensanz und Roberto Aizenberg.

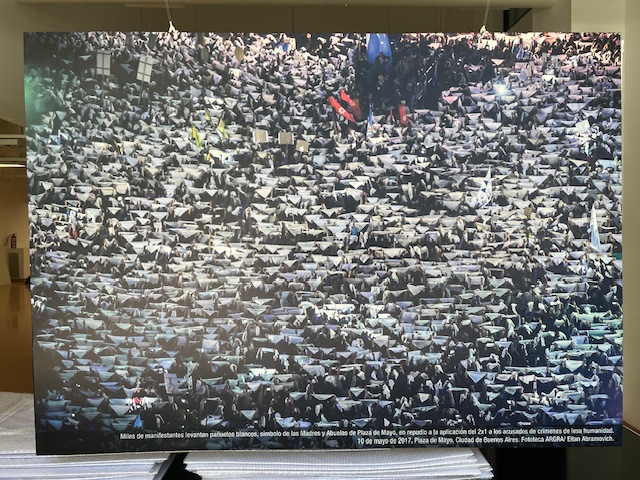

International bekannt wurden auch die „Madres de Plaza de Mayo„, die seit dem Verschwinden ihrer Kinder und Familienangehörigen regelmäßig demonstrieren. Die erste Anführerin der Madres war Azucena Villaflor de Vicenti; sie „verschwand“ wie viele andere Argentinier. Ihre Nachfolgerin war von 1979 bis zu ihrem Tod Hebe de Bonafini (1928–2022).

Zum Schluss der Schwenk zur Tagespolitik, die durch den Rechtspopulisten Milei geprägt wird: Aktuell wird der jahrzehntealte Konsens in Bezug auf die Aufarbeitung der Militärdiktatur aufgekündigt und unter dem Credo eines Kampfes gegen Linke und linke „Wokeness“ die Revision der argentinischen Geschichte betrieben. In diesem Zusammenhang werden systematisch die Gedenkstätten und ihre Arbeit in Frage gestellt und mit drastischen Maßnahmen unterlaufen. Im Dezember 2024 hat die Regierung den Mitarbeitern der ehemaligen Folterzentrale ESMA (siehe oben) und heutigen Gedenkstätte per Whatsapp mitgeteilt, dass sie bis auf weiteres nicht zur Arbeit erscheinen sollen. Es werde eine „interne Umstrukturierung“ angestrebt und das Menschenrechtszentrum mit sofortiger Wirkung geschlossen [Quelle]. Auch die Beschäftigten des Erinnerungsortes „Virrey Cevallos“ wurden im Januar 2025 kurzfristig alle entlassen und damit der Arbeit an und in dem ehemaligen innerstädtischen Folterzentrum der argentinischen Luftwaffe der Boden entzogen [Quelle]. Immerhin hat ein Richter aktuell festgestellt, dass die Schließung der ESMA rechtswidrig war und die Stätte wieder eröffnet werden müsse.

Damit wird aber zugleich klar, warum Rechtspopulisten und Extremisten wie Trump in den USA, die PiS in Polen, Orban in Ungarn oder auch Netanjahu in Israel ihre Kämpfe so kompromisslos auf die politische Besetzung der Justiz und Verfassungsgerichte ausrichten. Aus ihrer Sicht ist der rechte Kulturkampf um die nationale Agenda und Deutungshoheit nur mit einer politisierten, rechten Justiz zu gewinnen. Darum sind Erinnerungsorte, historische Bildung und demokratische Gewaltenteilung heute so wichtig und müssen gegen die Anfeindungen und den Revisionismus von rechts verteidigt werden. Um die Aktualität dieser Auseinandersetzungen und Gefahren zu erkennen, muss man nicht erst nach Argentinien reisen, da reicht ein Blick ins AfD-Programm …

[…] Wie in Argentinien (vgl. Blog #45) – und in den meisten lateinamerikanischen Staaten – hatte auch Chile eine […]

[…] [Guatemala/ Panama] Wir sind aktuell in Guatemala und damit in einer der historischen „Bananen“-Republiken, die nach US-Lesart (Monroe-Doktrin), den „Hinterhof“ der USA ausmachen. Es gibt wenige Länder, die sich besser eigenen, die von (privaten) Wirtschaftsinteressen getriebene US-Außenpolitik zu illustrieren, als dieses mittelamerikanische Land. Es gibt auch kaum bessere Zeiten, sich mit dem faktischen US-Imperialismus in der Region zu beschäftigen, um zu verstehen, warum Politik und Rhetorik der Trump-Regierung nicht auf die leichte Schulter, sondern ernst genommen werden (siehe auch Blog-Beitrag #56 zu Chile oder #45 zu Argentinien). […]