[Potosí] Schon vor unserer Abreise nach Lateinamerika hatte ein besonderer Berg unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Der „Cerro Rico“ in Potosí, Bolivien. Jetzt waren wir mit sehr gemischten Gefühlen auf den Weg dahin und je näher der Bus dem imposanten Berg kam, desto stärker zog er einen in seinen Bann. Abgesehen von der rein physischen Präsenz, mit der er die koloniale Stadt überragt, verkörpert er die ambivalente Geschichte extremen Reichtums und extremer Armut in Lateinamerika. Und er steht wie kein anderer realer Ort für die Anfänge einer kapitalistischen Weltwirtschaft, die auf Geld, Ausbeutung und Handel ausgerichtet (und angewiesen) ist. Mit dem Blick von unserem Hostal zum „Silberberg“ blicken wir zugleich auf ein 500 Jahre altes System der Ausbeutung und Verwertung, das bis heute aktuell und greifbar ist.

Wir erreichen diese vielschichtige Stadt Ende März und sind somit pünktlich vor Ort, um live die Geburtstagsfeier zu erleben, mit der der Stadtgründung am 1. April 1545 gedacht wird: 480 Jahre Ausbeutung könnte man auch sagen, allerdings sehen weder die Feiernden noch die (Innen-) Stadt selbst nach sozialem Elend aus. Die ganz überwiegend indigene Bevölkerung (ein deutlicher Unterschied zu den Ländern Argentinien und Chile) feiert im Schatten des immer präsenten Berges ihre Heimat und scheint sich dabei mehr auf die Gegenwart als die Vergangenheit zu konzentrieren.

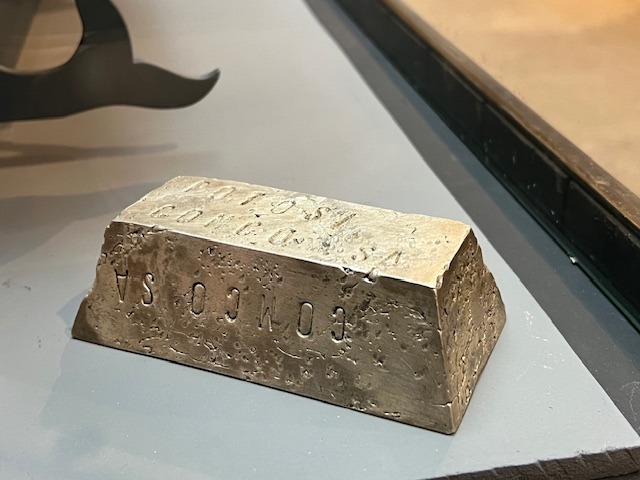

Das kann auch an der (für die Mehrheit der Bevölkerung eher schrecklichen) Vergangenheit liegen: Das Silber am „Cerro Rico“ wurde 1545 entdeckt und sogleich von den Spaniern für die Krone in Besitz genommen. Bereits 16 Jahre später erhielt die Minenstadt Potosí den Titel „Villa Imperial“, da ihre Bedeutung als Silberlieferantin für das Imperium sofort erkannt worden war. 1572 wird die spanische Münzprägeanstalt „Casa Moneda“ gebaut (1759 dann durch das heutige prachtvolle Gebäude ersetzt). Die volle Produktivität erreicht der Silberberg ab 1580, als mit einem neuen Extraktionsverfahren (mithilfe Quecksilbers) ein deutlich höherer – vierfacher – Silberertrag zu realisieren ist. 200 Jahre lang liefert der Berg weltweit das meiste Silber und finanziert so die Kriege (Gegenreformation), Schulden (bei flämischen, italienischen und deutschen Bankhäusern) sowie Extravaganzen im spanischen „Mutterland“ (El Escorial).

In dem sehr lesenswerten Buch „Die offenen Adern Lateinamerikas“ von Eduardo Galeano findet sich der Satz „Diese zur Nostalgie verurteilte Stadt, von Elend und Kälte geplagt, ist nach wie vor eine offene Wunde des kolonialen Systems Amerikas, eine lebendige Anklage. Die Welt müsste damit beginnen, sie um Verzeihung zu bitten“. 60.000 Tonnen Silber förderte die spanische Kolonialmacht zwischen dem 16. Und 18. Jahrhundert aus dem Berg. Oder besser: ließ fördern. Denn die Ausbeutung des Berges war eine Ausbeutung der indigenen Menschen: bis zu 8 Millionen Tote sollen nach Angaben von Galeano mit ihrem Leben für den Reichtum weniger bezahlt haben.

Und das ist die andere (dunkle) Seite der silbernen Medaille von Potosí: Die Silbergewinnung geschah unter maximaler Ausbeutung indigener und schwarzer Menschen, deren größter Teil innerhalb kürzester Zeit vor Ort verstarb, weil die Arbeitsbedingungen tödlich waren. Ein System der Frondienste (Mita) wurde von den Spaniern früh installiert, um den zunehmenden Bedarf an Minenarbeitern zu decken. Knapp 14.000 Zwangsarbeiter wurden jährlich mit ihren Familien aus einem Umkreis von mehreren Hundert Kilometern „rekrutiert“, was dazu führte, dass die Region „Alto Peru“ (so die damalige Bezeichnung des heutigen Boliviens) innerhalb von knapp 100 Jahren bis Ende des 17. Jahrhunderts etwa 50% ihrer indigenen Bevölkerung verlor. Die Umsiedlungen reichten vom heutigen Quito bis zum heutigen Buenos Aires.

Potosí steht sowohl für einen märchenhaften Reichtum für eine winzige, europäisch-stämmige Elite als auch für die unmenschlichste Ausbeutung und Versklavung vieler, der Entvölkerung ganzer Landstriche und einen faktischen Genozid an der indigenen Bevölkerung. Profiteure waren neben der spanischen Krone eine Reihe spanischer Familien (vornehmlich aus Galizien) und die katholische Kirche; noch heute bezeugen die schmucken Patrizierhäuser, die vielen reichen Kirchen und Klöster in der Stadt den vormaligen Reichtum weniger.

Potosí steht aber auch für den Beginn der Globalisierung und kann als „erste Stadt des Kapitalismus“ (Guardian) gesehen werden. Erstmals war mit der Silbermünze (dem spanischen Dollar oder “peso de ocho“) eine global verfügbare Währung vorhanden, die grenzüberschreitend zur Finanzierung von Handel und Kriegen genutzt wurde. Das Silber aus Potosí wurde insbesondere in Asien nachgefragt und verbreitete sich sehr schnell über Spanien und Portugal nach Europa, in die arabischen Länder und nach Indien und China. Potosí selbst war in seiner Blütezeit (16. Jahrhundert) der erste große industrielle Komplex und Motor eines globalen Netzwerks, das auf Arbeitsteilung ausgerichtet war und systematisch importierte (Fertigwaren) und exportierte (Edelmetalle). Diese erste globale Arbeitsteilung definierte die Märkte der kolonialen Welt in Lateinamerika als bloße Anhängsel des aufstrebenden Kapitalismus in Europa. Gleichzeitig erreichte nur ca. 15% des Silbers effektiv das Mutterland Spanien, da der überwiegende Teil der Barren und Münzen zur Schuldentilgung an die zunehmend an Bedeutung gewinnenden Finanzhäuser floss. Die Grundlage kapitalistischer Profitbildung war bereits in den Minen von Potosí angelegt. Wie der Autor Ander Izagirre zutreffend festhält: „Das Geheimnis von Potosí war nicht das Silber: Oder es war nicht nur das Silber: Es war die Sklavenarbeit, die sehr niedrigen Arbeitskosten, die riesige Gewinnspanne“.

Ein anderer prominenter Autor hielt ein paar Jahre vorher fest: „Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung und Versklavung und Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in Bergwerke (…) bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära“ (Karl Marx).

[…] Klassiker „Die offenen Adern Lateinamerikas“ von Eduardo Galeano. Doch dazu später mehr … (Blog #72 und Blog […]

[…] Paz] Wir sind bereits in Potosí anlässlich der 480-Jahr-Feier der Stadtgründung auf ausgelassene und farbenfrohe Feiern […]