[Buenos Aires] Dieses Land und dieser Kontinent entziehen sich einer eindeutigen Beschreibung, das war schon vor Anreise nach Argentinien klar. Jetzt stehe ich mitten in dieser 12-Millionen-Stadt an der Ecke Avenida Independencia und der großen Verkehrsachse Avenida 9. de Julio und versuche meine Gedanken zu sortieren. Die Unabhängigkeit, die durch die beiden Straßennamen gefeiert wird, ist die Unabhängigkeit einer weißen Elite vom weißen „Mutterland“ Spanien, die am 9. Juli 1816 erlangt wurde.

Hinter mir steht etwas versteckt auf einem kleinen Platz ein Denkmal für María Remedios del Valle, einer schwarzen Freiheitskämpferin aus einer Familie ehemaliger Sklaven, die im Rang eines „Hauptmannes“ an der Seite Generals Manuel Belgrano für die Unabhängigkeit Argentiniens kämpfte. Sie starb später verarmt in Buenos Aires, dafür ehrt sie das „Vaterland“ über 200 Jahre später mit einem Denkmal (2022) und seit 2024 auf dem 10.000-Peso-Schein (an der Seite Belgranos). Das Denkmal wurde 2023 vermutlich rassistisch motiviert zerstört und gerade erst wieder hergerichtet.

Lässt man den Blick die Avenida 9 de Julio nördlich wandern, so bleibt er am Obelisco hängen, der 1936 zur Erinnerung an den 400. Jahrestag der Stadtgründung von Buenos Aires durch den „Konquistador“ Don Pedro de Mendoza von der Republik Argentinien errichtet wurde. Mendoza war sowohl bei der Suche nach Gold und Silber als auch mit seiner Stadtgründung eher erfolglos (seine erste Gründung musste aufgegeben werden und erst 1580 kam es lange nach seinem Tod zu einer dauerhaften Stadtgründung). Der größte Teil seines Gefolges starb in diversen Expeditionen und seine Brutalität gegenüber den indigenen Völkern kannte keine Grenzen, der Zeitzeuge und Chronist de las Casas sprach von ihm als „tyrannischer Gouverneur“, der bei der Suche nach Lebensmitteln auf einer einzigen Expedition „mehr als 5.000 Seelen“ umbringen ließ [de las Casas: 100f]. Mendoza war vor seiner Karriere als „Konquistador“ Raubritter in Europa gewesen und hatte an der Plünderung Roms 1527 teilgenommen und war dort zu (bereits dort: geraubten) Reichtum gekommen. Gleichzeitig hatte er sich dort die Syphilis eingefangen, an der er den Rest seines Lebens litt und woran er auch verstarb. Mendoza ist nur einer unter vielen, aber die Heroisierung und das öffentliche Gedenken durch Straßen, Schulen und Statuen an verbriefte Massenmörder der Geschichte ist eine der verstörenden Auffälligkeiten im Straßenbild von Buenos Aires.

Immerhin verbindet sich mit der zentralen Avenida 9 de Julio auch viel Positives: die Fernsehbilder von jubelnden Menschenmassen nach dem Sieg der letzten Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar dürften noch lebendig sein. Etwas länger her, aber im kollektiven Gedächtnis Argentiniens fest verankert, ist die Demonstration Hunderttausender im Oktober 1983, als die Militärdiktatur in Argentinien durch die erste freien Wahlen beendet werden konnte.

Vermutlich kann man an jeder beliebigen Ecke dieser Stadt stehen und vergleichbare Erfahrungen machen: die Geschichte dieses Landes ist so vielschichtig und teilweise widersprüchlich, dass Beobachtungen und Beschreibungen sehr kontextabhängig sind und immer nur einen Teil der Lebenswirklichkeit in diesem Land und auf diesem Kontinent spiegeln können.

Das beginnt schon mit der Bezeichnung des Kontinents, auf dem wir uns jetzt bewegen und von dem wir berichten wollen: verwenden wir „Südamerika“ und „Indios“ als eurozentrische Ausdrücke für Landschaften und Menschen, die in ihrer ursprünglichen Vielfalt und Kultur so nicht erfasst werden können? Oder verwenden wir vorkoloniale Worte und Bezeichnungen der indigenen Bevölkerung wie „Abya Yala“ („Lebendiges Land“ bzw. „Blühendes Land“)? Schon der Rückgriff auf das Spanische als die Sprache der Kolonialmacht, die über Jahrhunderte mit Gewalt gegen alle lokalen Kulturen und Sprachen in der Region durchgesetzt wurde, ist problematisch. Als Westeuropäer*in kann man „nur“ den Versuch starten, sich selbstkritisch in der eigenen Verortung zu hinterfragen und im jeweiligen Kontext (Sprache, Kultur, Geschichte, zeitgenössische Politik) die – immer relative – Position transparent zur Diskussion zu stellen.

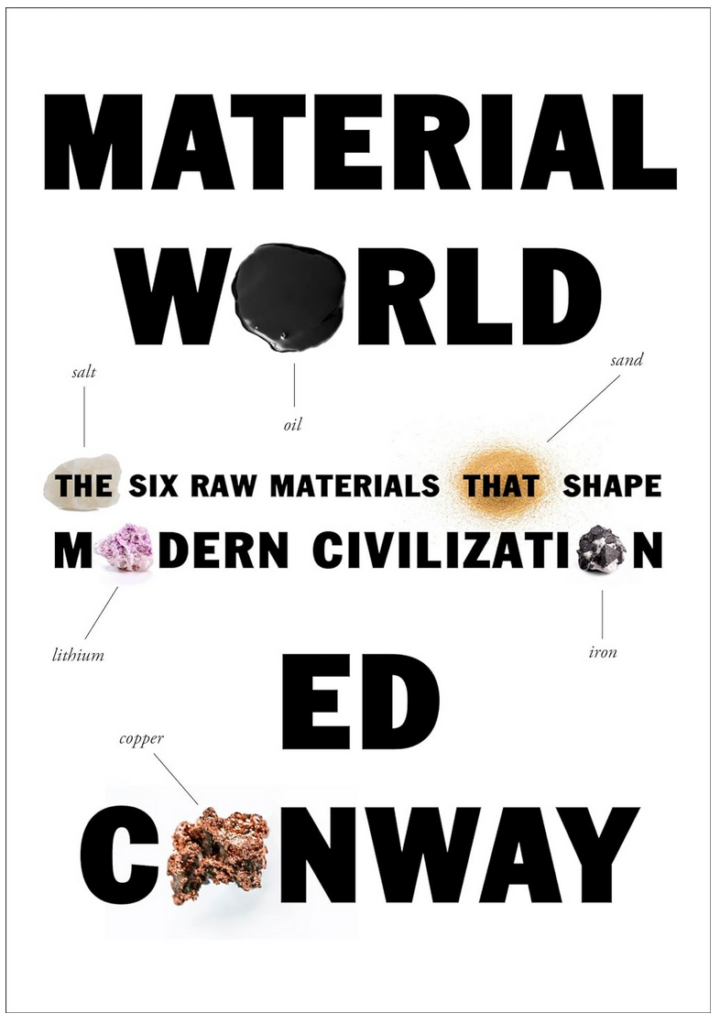

Ein wichtiger Aspekt, der einem schnell aufgeht, wenn man sich etwas vertiefter auf diesen Kontinent Abya Yala (Lateinamerika) einlässt, ist die Tatsache, dass wir als westeuropäische Reisende zu keinem Zeitpunkt unbeteiligte Dritte sind. Ganz wesentliche Teile des westeuropäischen Wohlstands und der ökonomischen Entwicklungen ab dem 16. Jahrhundert hängen unmittelbar mit der über Jahrhunderte andauernden Ausbeutung der Ressourcen dieses Kontinents zusammen. Unser heutiges Sozial- und Wirtschaftsmodell in Deutschland und Westeuropa wäre ohne die Ausbeutung der Kolonien in Lateinamerika (und nicht zu vergessen auch in Afrika) nicht möglich gewesen. Und wer die Nachrichten aufmerksam verfolgt, wird die Annahme bestätigt finden, dass diese Ausbeutung bis ins 21. Jahrhundert anhält: was früher Gold und Silber waren, sind heute die sogenannten „kritischen Rohstoffe“ (Lithium, Kupfer, Grafit und seltene Erden), um deren Ausbeutung und Sicherung wie vor 500 Jahren ein Wettlauf auf dem Kontinent entbrannt ist. Heute sind es nicht mehr die historischen Kolonialmächte Spanien, Portugal und England, sondern die ökonomischen Weltmächte China, die USA und die EU. Vor diesem Hintergrund ist das Verständnis kolonialer Strukturen und historischer Zusammenhänge wichtig, um die modernen Ausbeutungsstrukturen im 21. Jahrhundert unter den Bedingungen des globalen Kapitalismus begreifen zu können.

Mir wird immer klarer, dass es viel verlockender und deutlich leichter wäre, bunte Bilder von Streetart und schönen Cafés in Buenos Aires zu veröffentlichen und lauschige Plätze mit Tango-Pärchen zu beschreiben. Das ist unzweifelhaft auch Teil der heutigen Stadt und soll – zumindest visuell – auch vermittelt werden. Die Menschen hier sind auch nicht verzweifelte Opfer, die passiv historische und aktuelle Ungerechtigkeiten erdulden. Im Gegenteil wirken sie größtenteils lebensfroh und freundlich und im Alltag lassen sich viele kleine Gesten der Solidarität mit Menschen in Not (insbesondere in der U-Bahn) beobachten. Schon in den ersten Tagen konnten wir viele Beispiele von lokalen Initiativen, Selbsthilfe und politischem Aktivismus beobachten.

Ich steht immer noch an der Ecke Avenida Independencia und der großen Verkehrsachse Avenida 9 de Julio und versuche weiterhin meine Gedanken zu sortieren. Wie wird man diesem Land und diesem Kontinent schreibend gerecht? Vermutlich nur punktuell und mit Schlaglichtern. Vielleicht liegt die Antwort ja auch in Washington, wo morgen Donald Trump als Präsident der USA inauguriert wird und sich Rechtsextreme wie der argentinische Präsident Javier Milei mit neuem Selbstbewusstsein versammeln. Die kritische Analyse historischer Prozesse, struktureller Gewalt und zugrundeliegender Machtstrukturen kann auch helfen, die richtigen Antworten auf die heutigen Herausforderungen zu finden. Die bedingungslose Ausbeutung von Ressourcen, die Missachtung der Rechte von Minderheiten und grundlegender Menschenrechte sowie das imperiale Getue westlicher Politiker*innen weist viele Ähnlichkeiten und Bezüge zur lateinamerikanischen Geschichte auf. Als Reisende sind wir Lernende …